フランスのバカンスシーズンインの直前に暑くなってきたコートダジュールを離れフランス南東部のアルプスにほど近いレマン湖畔にやってきた。

気温も5〜10度は下がり日中でも過ごしやすい。

世界遺産のワイン葡萄畑ラヴォー地区

今日は世界遺産のワイン葡萄畑ラヴォー地区を散策する。

ラヴォー地区はすでにスイスでレマン湖の対岸に見える山々がフランスだ。

スイスと言っても途中検問も何もなく、看板の文字も人々が話すのもフランス語だ。

道を行き交う人々も「ボンジュール!」と挨拶してくれる。

途中の休憩所も充実している。

葡萄畑にはシャトーの看板もある。

シャトーとは「城」の意味だが、かつてワイン生産が貴族の領地ごとに行われていたことに由来し、現在ではブドウ栽培からワイン醸造までを一貫して行う生産者のことを意味する。

おじさんがワインを一杯飲んで行かないか?と声をかけてくれたので、頂くことにする。

おじいさんは白、ロゼ、赤を生産しているがお勧めはと聞くと「私が赤が好きだね。」と言うので、それを頂く。

グラン・クリュ格のピノ・ノワールだ。

グラン・クリュはフランスの最高品質に当たる『特級畑』を意味し、ワインのラベルに『グラン・クリュ(Grand Cru)』と表示することが許される。

まあ千年も前から同じ方法で生産している葡萄畑であることが理由で世界遺産になったのだから、グラン・クリュ格であることは当然か。

それにしてもグラン・クリュはフランスワインの特級格付けと思っていたが、スイスでもここラヴォー地区では適用されてるようだ。

国境よりも伝統的な文化の影響が大きいのだろう。

ピノ・ノワールは私の最も好きなワインで期待に胸が弾む(笑)

味は非常にピュアで凝縮感があり、高貴な味わいがある。

おじいさんは私にランチをごちそうしてくれた。

地元の伝統料理だそうで、手作りソーセージの周囲が肉汁のゼラチンで包まれていて、周囲はパイ生地で焼き上げられている。

このピノ・ノワールにとてもよくあう。

このおじいさんも千年もここで同じ方法でワインを作っている子孫なのだろう。

こうして目の前の畑で採れた葡萄で自らワインを作っている生産者の話を聞きながら頂くワインはことさら趣き深い。

レマン湖畔を渡る風や、雨、土壌、このおじいさんの手によってこのワインは生まれたのだ。

おじいさんはワインを飲んだあと、指でワイングラスをそっと拭く。

ああ〜指でグラスの縁を拭いていいのか!

もちろんおじいさんはここで千年も前からワインを作ってる伝統を受け継ぐ子孫なので、それが正しいに違いない。

そんなおじいさんの仕草や言葉の一つひとつが、印象深いのであった。

学生時代にヨーロッパを旅している時、ある日本人の放浪詩人にあった。ある日彼が歩き疲れて葡萄の木陰で寝ていたら、おじさんがやって来て「お前はここで何をしているんだ!」と言った。

すると彼は「私はここでこの葡萄がワインになるのを待っているんだ。」と答えた。

するとおじさんは「待ってろ!」と言ってどこかへ行ってしまった。

いっときしておじさんは「ほらっこの葡萄がワインになったぞ!」と二本のワインボトルを抱えて戻って来た。

彼とおじさんは葡萄畑で一本のボトルを開けて楽しく飲み交わした。

もう一本は土産に持って行けという。

彼はしばらくそのボトルをバックパックに入れて旅を続けた。

あるヨーロッパの街である日本人に出会う。

その人はワインコレクターの外交官だった。

その人はそのワインをぜひ見せてくれと言い、ワインのラベルを見るなり目の色が変わった。

「このワインを30万円で譲ってくれないか?」

当時の30万円は今では100万円相当だろう。

彼はその外交官の申し出を断り、その場でボトルを開けて一緒に飲み交わしてしまった。

長い間旅を続けている放浪詩人の彼にとって、そのお金は貴重なものだったろう。

しかし彼にとってお金を手に入れることは、豊かな時を分かち合う以上の意味はなかった。

私は彼がその後どうなったのか知らない。

ちゃんと詩集を出版して収入を得たのだろうか。

彼のことだからそんなことさえどうでもよくなったかもしれない。

だから彼が存在したことの記録はどこにもないかもしれない。

しかし、私は今日のこの葡萄畑を歩き、なん十年かぶりに彼のことを思い出した。

かつて日本人でこういう本当の詩人がいたことをここに記録しておきたい。

シヨン城

ラヴォー地区から50kmほど先にシヨン城があるので行ってみる。

レマン湖畔にある水上の城だ。

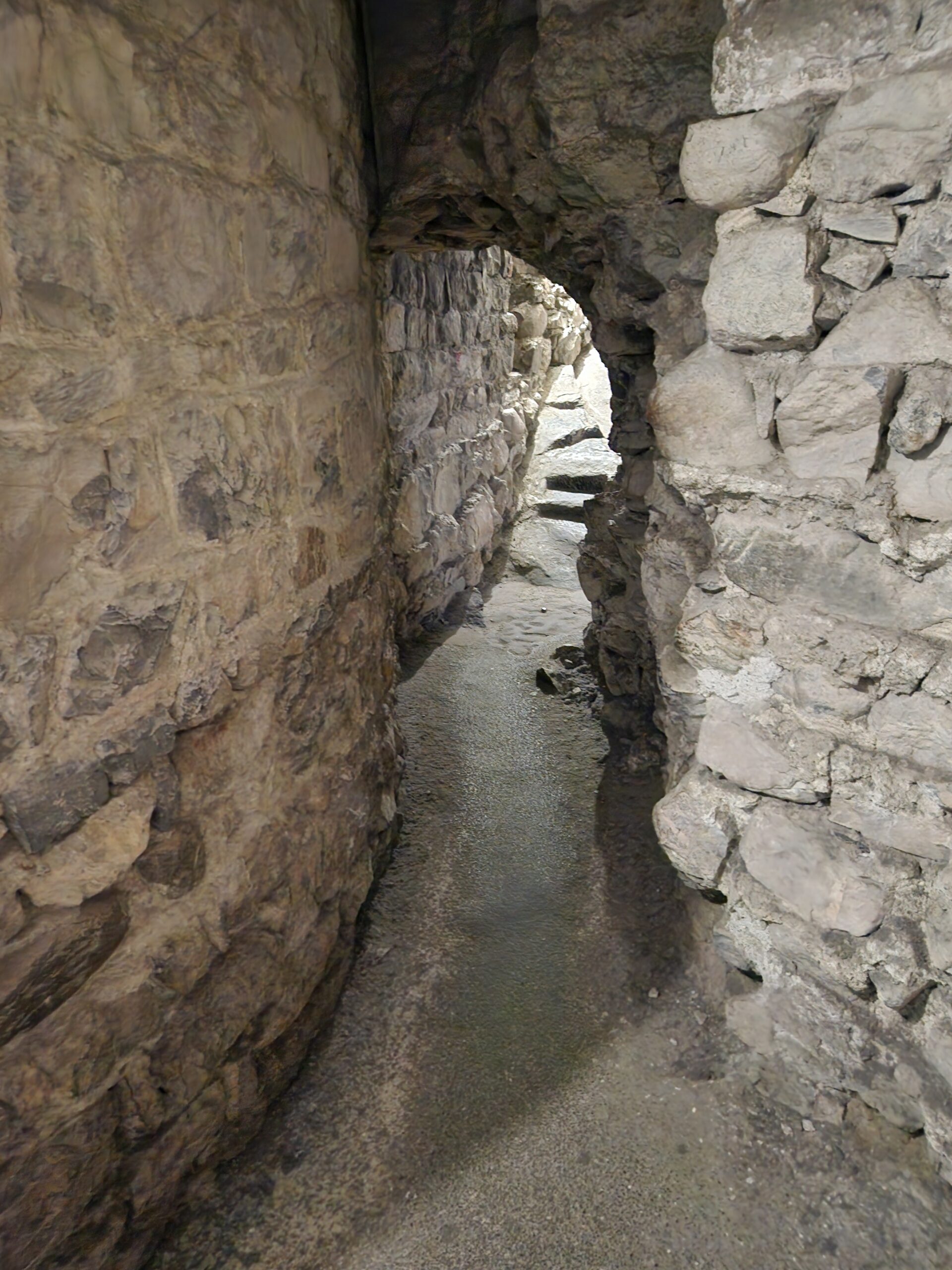

中は自由に散策できる。

このダンジョン感が楽しい(笑)

要所要所に番号が掲示してあり、それを入り口でもらった日本語パンフレットと対比すればどういう場所なのか理解できるようになっている。

これが本来のシャトー(笑)

中世の城をさまよえる楽しいダンジョンであった。